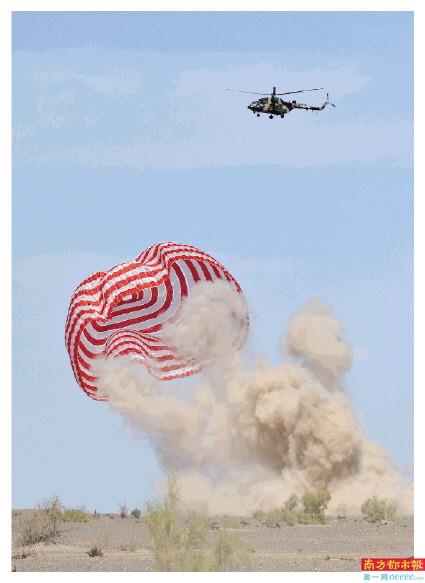

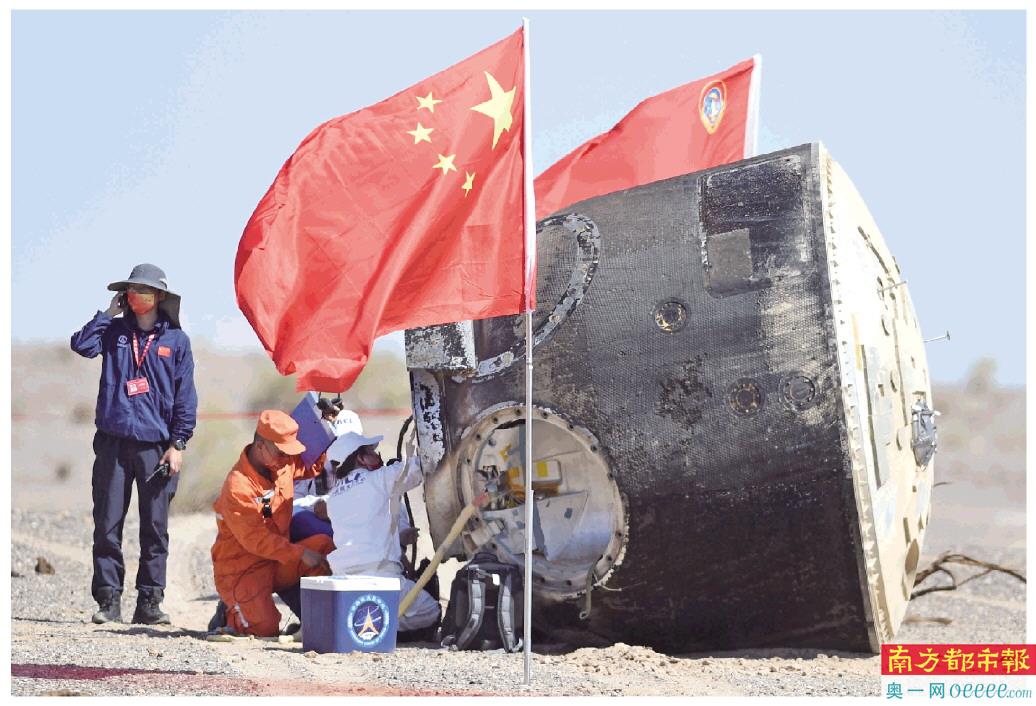

9月17日,神舟十二号载人飞船返回舱平安降落在东风着陆场预定区域。这是神舟载人飞船首次在东风着陆场着陆,回收着陆是载人飞船飞行任务的最后阶段,也决定着飞行任务的最终成败。为了护佑航天员安全回家,科研团队为神舟十二号飞船研制了高可靠性和安全性的回收着陆系统,确保飞船返回舱走稳回家的路。

1、精测高度:开启回家“大幕”

神舟十二号飞船在轨飞行过程中,回收着陆系统只是在返回舱内静静守候,直到飞船返回舱穿过大气层后自由下落至距地10公里高度时,由静压高度控制器判断高度,并发出回收系统启动信号,回收着陆系统才开始工作。

静压高度控制器只是程序控制子系统的设备之一,整个程序控制的“幕后成员”还包括回收配电器、火工控制器、程序控制器、行程开关等,它们分工明确,各司其职,就像人类大脑的不同区域,通过发出程序控制指令信号,控制着“台前”各执行机构完成规定的弹伞舱盖拉引导伞、拉减速伞、减速伞分离拉主伞、主伞解除收口、抛防热大底、转垂挂等一系列不可逆的动作。

2、逐级开伞:完成“急刹车”

1200平方米的降落伞在飞船返回舱降落时不能一下子全部打开,否则伞会被空气崩破。航天科技集团五院的设计师们为飞船量身定制了一套三级开伞程序,先打开两个串联的引导伞,再由引导伞拉出一顶减速伞。减速伞工作一段时间后与返回舱分离,同时拉出1200平方米的主伞。

为防止减速伞和主伞张开瞬间承受的力太大,减速伞和主伞均采用了收口技术。也就是说,放慢伞绳从收拢到散开的过程,让1200平方米的大伞分阶段张开,保证整个开伞过程的过载处于航天员体感可承受的范围。航天员也正因为感受到这一连贯动作的晃动,才能确认回收系统工作正常。

在开伞之后,由航天科工集团二院23所研制的测量雷达便开始发挥作用。依靠光学、红外探测设备,工作人员能探测到航天器的方向,但由于落点区域太大,能见度受天气条件等影响,很难明确降落的具体地点。通过测量雷达,可以不受天气影响,精细探测,大大减少搜救时间,提高搜救效率。

3、火箭反推:实现返回舱软着陆

防热大底是飞船进入大气层后的“铠甲”,等主伞完全打开后一会儿,飞船返回舱就会抛掉这身“铠甲”。在神舟十二号回家的最后阶段,航天科工集团三院35所研制的“刹车指令员”发挥了重要作用。它位于神舟十二号返回舱底部,伽马射线的探测体制赋予它穿透地表植被的能力,可精确测量返回舱底部距离地表的高度。当返回舱距离地面一定高度时,它给出预指令信号,舱内指示灯亮起,航天员将做好着陆准备;之后,根据实时速度在合适高度发出点火指令,控制反推发动机点火“刹车”,最大限度发挥反推发动机的缓冲性能,让航天员安全舒适着陆。

4、故障预案:充分把握救生机会

由于飞船返回舱在返回过程中处于高速运动的状态,一旦中途出现故障,外界无法采取营救措施,也不可能将程序暂停或恢复到原位重新开始。因此,回收着陆系统的工作过程只能是由一系列不可逆按时序执行的动作组成。

为保证航天员的生命安全,提高回收着陆系统工作的可靠性和安全性,航天科技集团五院的设计师们想到了一切可能发生的紧急情况,为回收着陆系统设置了9种故障模式,涉及正常返回、中空救生、低空救生3种基本返回工作程序,采取了备份降落伞装置、时间控制器、三组高度开关等多种备份措施,以全面保证返回舱在火箭发射段、上升段、正常返回和应急返回段的安全返回与着陆。

5、落点标位:助力搜救快速定位

神舟飞船返回舱安全着陆后,为保证地面搜救系统及时搜索到返回地面的返回舱,除布设一定数量的雷达,跟踪测量返回舱轨道并预报落点位置外,设计人员还为返回舱上安装了自主标位设备,告诉搜救人员“我在这里”。

标位设备以发送目标救援组织规定频率和格式的无线电设备为主,犹如大海中明亮的灯塔指引着方向。返回舱落地后,国际救援示位标会发射无线电信标信号,这种信标信号符合国际通用标准,能够被岸站遍布世界各地的全球海事卫星搜救系统所识别,从而确保搜救人员能够快速找到返回舱。为方便夜间寻找返回舱,飞船返回舱的“肩部”位置还装有闪光灯,直升机据此能在夜间发现返回舱。一旦发生意外,返回舱落入茫茫大海里,返回舱底部装的海水染色剂会缓慢释放,将附近水面染成亮绿色,持续时间可达4小时,为飞机和救捞船提供引导。

东风着陆场在哪?

东风着陆场位于酒泉卫星发射中心东部,地处巴丹吉林沙漠和戈壁带,有戈壁、沙漠、山地、盐碱地、梭梭林地、湿地、水域等地形地貌。神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场着陆,开启了着陆场系统常态化应急待命搜救模式。

此前,东风着陆场曾两次执行航天器返回任务:2016年6月26日,我国首次在载人航天工程中启用东风着陆场,长征七号运载火箭搭载的多用途飞船缩比返回舱在此返回;2020年5月8日,我国新一代载人飞船试验船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆。

东风着陆场三大优势

1 仅需一支搜救力量即可满足各任务段的搜救任务需求。依托酒泉卫星发射中心建设东风着陆场,部署一支搜救力量,就可在发射、运行、返回各个任务段执行多样化搜救任务,不仅可以搜救飞船回收舱,还可以搜索火箭残骸和完成航天员应急搜救任务常态化值守。

2 东风着陆场建设维持费用低,搜救能力强。可以依托酒泉卫星发射中心的人力资源和测控、通信、气象、医疗、运输与后勤保障等设施设备,以规模有限的专业搜救力量为主,随时可组成功能体系完备、专业门类齐全的搜救队伍,能更好地统筹利用资源,既可降低着陆场建设和维持费用,又可保持强大搜救能力。

3 可带动和促进地方经济发展。东风着陆场位于戈壁沙漠,这里人烟稀少、草场和耕地很少,暂无大规模经济建设规划,着陆场不仅不会影响地方原有的经济建设,还可通过发展航天旅游产业带动地方经济发展。

搜救力量知多少

为圆满完成这次搜救任务,着陆场系统组建1支直升机搜救分队、1支搭载伞降队员的固定翼飞机搜救分队、1支地面搜救分队,着陆区以外周边3旗3县1市地方政府准备了近20支搜救预备队;组建了专业的航天员医监医保医疗救护团队,建设了以直升机、车辆为载体的医监医保医疗救护平台,设计了舱内、舱旁、载体内医监医保流程,演练了舱内防航天员跌落方案,训练了舱外搬运航天员动作,准备了大风和沙尘环境救援保护措施等。

为应对异常情况,参加搜救的直升机上加装了大功率探照灯,具备夜间搜索的能力;直升机上加装电动绞车,在直升机无法降落地域可将救援人员施放至地面;地面搜救队装备了履带式全地形车、配备轮式全地形车,具备了全地域搜救能力。着陆场系统还组建水域救援队,具备水面、水下搜索和救援能力等。

A14-16版 统筹:周全

出品:南都即时

采写:南都记者 刘苗 张林菲

文图来源:新华社 央视新闻