身处险境仍以笔作枪。读过小说《红岩》的人都知道重庆地下党的《挺进报》,它曾是最黑暗时刻山城人民心中的一道曙光。同样的情景在斗门也曾上演:相似的刊物《黎明报》,唤醒了这里无数青年,让他们走上了革命道路。这份报刊的创办者赵荣芳,就是仗笔走天涯的本土“新闻第一人”。

而编辑部旧址就在斗门镇南门村四圣南队赵荣芳的祖屋。走进这座编辑部旧址,聆听关于他毅然求学、冒险办报、地下发行报纸……这些鲜为人知的故事,仿佛一一重现眼前。

赴港求学

不顾家人反对 立志当一名新闻记者

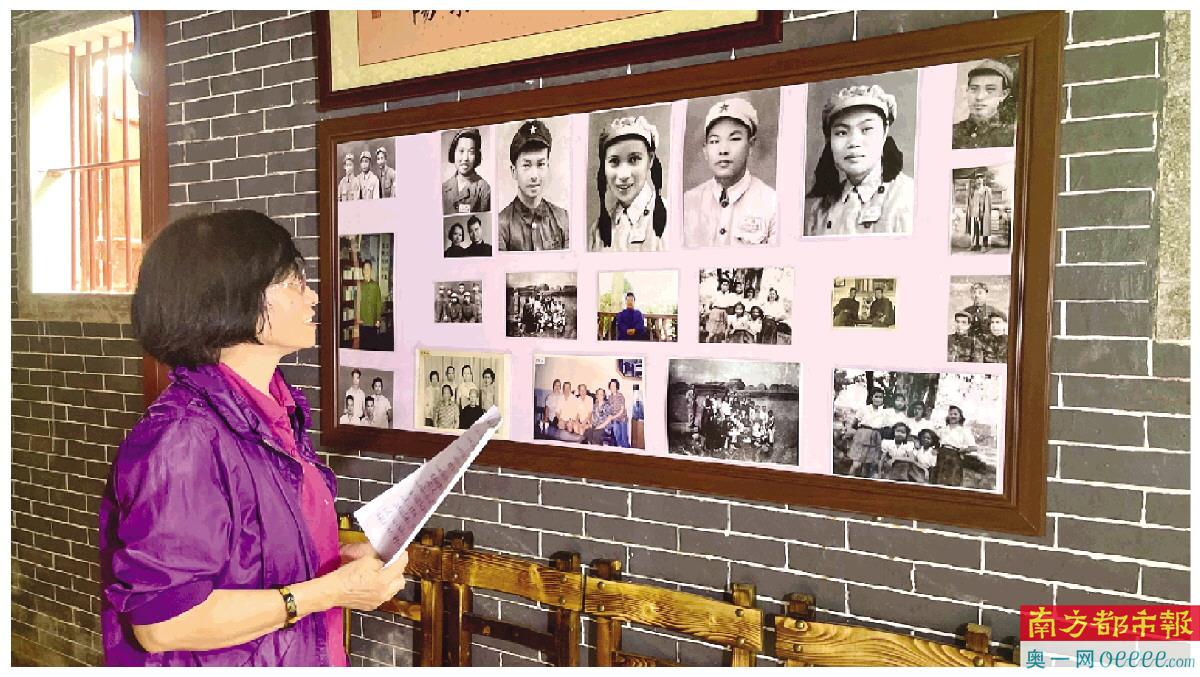

“这张是我父亲赵荣芳与《黎明报》编辑部战友的合照……”赵荣芳后人赵穗青日前回到故乡,带回一摞子珍贵的老照片。

“这些旧照片留存了父亲青春岁月的记忆,也见证着父亲的戎马生涯。”赵穗青如数家珍般地讲述起每张照片背后的革命故事。

谈及父亲的生平,赵穗青坦言,“父亲生前很少提及往事,直至他走后,自己才真正走进他的故事,全得益于这本书。”

赵穗青手捧的《赵荣芳文集》已经发旧。那是1995年由当时斗门县政协文史委员会编制的,当中选录了49篇赵荣芳已发表的文章。翻开书页,文集的字字句句记录着昔日革命历程,和地方发展的巨大变化。过去的场景,仿佛再现我们眼前。

1929年,赵荣芳出生在斗门镇南门村,家境殷实。从小爱看国内外文学作品,也爱写文章,青年时期受进步思想激励,立志要当一名新闻记者,用笔杆与反动派斗争,然而,留在村里,理想只是幻想。

16岁那年,赵荣芳作出人生中最重要的决定——赴香港求学。1945年,16岁的赵荣芳在南门乡党小组长赵岳雄介绍下,认识了香港地下党员赵荣,并在他的鼓舞和介绍下,来到地下党在香港开办的中国新闻学院(香港)就读。

“当时我的祖父已安排好,要父亲跟他去美国工作或者从商,并不同意父亲去学新闻。但父亲不愿意,自己跑香港去了。”赵穗青回忆道。

在《赵荣芳文集》中,有一篇《永远难忘的回忆》,曾清晰记载这一段求学历程。赵荣芳要奔赴的,正是当年由中国青年记者学会秘密在香港创办的中国新闻学院。文章记载,由于错过了“中新”第四届招生,赵荣芳先到了香岛中学补习。在1946年,赵荣芳才正式成为“中新”学生。

根据史料记载,中国新闻学院(香港)先后共创办五届,培养学员三百余人,曾聚集刘思慕、恽逸群、萨空了等大量知名学者和新闻人士从事教学。该学院在抗日战争的时代环境中,为中国共产党在抗日战争和解放战争中培养了大批新闻人才,是当时享负盛名的新闻学学府。时任院长的刘思慕,正是当时香港《华商报》总编辑,著名国际问题评论家。

求学历程艰苦而充实。赵荣芳在《永远难忘的回忆》写道,白天上课,晚上到《华商报》实习编辑工作。每天晚上10时到报馆上班,边看稿、边改稿、边编排,直到第一张报纸印出来为止,这时,天已露白了,紧张得很,真像战斗。

学成回乡

从《斗门桥讯》到《黎明报》 潜伏斗门以笔作枪

1947年3月,赵荣芳毕业后重返斗门。在南门党组织支持下,于当年五月在斗门圩公开创办了《斗门侨讯》,该报以侨报形式揭露国民党的反动统治,激励人民起来反“三征”,配合解放战争打击敌人。

根据记载,初期《斗门侨讯》用油印办了两期,之后得到华侨的积极支持,第三期就改用铅印在香港发行,并成立报社。在香港由地下党员赵荣和陈特同志任主编,赵仲(南门人)负责发行,在斗门则由赵岳雄、赵荣芳等同志组成撰稿组。

《斗门侨讯》办了一年多,人民群众拍手称好,而国民党反动派又惊又恨,下令追捕在斗门的撰稿负责人赵荣芳。1948年10月赵荣芳在组织的安排下,去到了香港陈特家里,《斗门侨讯》被迫停刊。

“公开刊物不能办,就办地下油印报,要配合解放战争,回到斗门和党组织取得联系,继续战斗。”出于强烈的爱国情怀,赵荣芳在半个月后从香港秘密回到斗门,与赵岳雄一起研究,制订办地下油印报的方案。

编辑、印刷、出版地点均在赵荣芳家的二楼,由赵荣芳负责主编,赵宁江刻写蜡板,赵思简、黄丽珍负责印刷和分发。一份四开的地下油印《黎明报》,在《斗门侨讯》停办后不久诞生。

身处险境

用祖屋掩护办地下报 遭多次发函通缉

在珠海斗门镇南门村,一间二层青砖瓦面楼房,成了赵荣芳奋战的基地。

“我的祖父赵锦镛老先生是一位爱国归侨,早年在美国辛苦打工几十年,回国后,在四圣宫村置了这间青砖屋,父亲当时选择利用祖屋二楼设立编辑部,正是因为这处易于掩护。”赵荣芳的女儿赵穗青透露,父亲在家设立编辑部,祖父一开始并不知情,后来父亲每天在家通宵达旦工作,令祖父逐渐生疑,探究一番后才得知。得知父亲一片为国为党贡献的赤子之心,祖父后期一直默默支持。

要办好一份地下油印报,在当时的白色恐怖情况下,非常不易。首先碰到的困难是新闻来源。赵荣芳与战友们进行仔细的讨论和研究,确定由赵仲负责剪辑香港地下党办的《正报》和《华南报》,分别用不同化名寄回斗门。第二个新闻来源是利用由南门乡人开办的“南昌盛酱油铺”内的收音机,每天中午派人收听香港电台的新闻节目;第三个新闻来源是由党小组长赵岳雄亲自撰稿、转载由他提供的小册子或从东江等地游击队的油印报刊等。

赵穗青说,父亲作为主编,白天把新闻都记录下来后,立马跟战友们编辑、油印内容,用钢板来雕刻,蜡纸印刷,晚上报刊都印刷好,然后分派给一起共事的地下工作人员。

地下报刊还得组织地下发行。根据《赵荣芳文集》记载,当时发行方式主要是通过地下党员传送给进步学生,再由学生传给亲友,利用夜晚由门缝间插送至墟镇店铺,或邮寄到各乡公所。所有出版工具均收藏于瓦缸中埋在菜园地下。

这份地下刊物的传播,瞬间引起很大反响。打击敌人,鼓舞人民支持和投身解放战争,《黎明报》一度曾被称为斗门地区的《挺进报》。《战斗在黑夜的黎明报》曾记载,大军渡过长江的特大新闻就是从香港电台听来后,立即出版专刊。人民看到喜讯奔走相告,国民党官兵则惊慌失措。

为取缔该刊物,国民党多次发函通缉赵荣芳,在战友的掩护下,他几次成功逃出。在1949年3月,为了安全,组织决定停办《黎明报》,并调任赵荣芳到和风中学开展学生运动工作,默默推动革命思想的传播。而在解放后,赵荣芳长期从事政法公安工作,后转到政协机关工作,一直到退休。

1996年,赵荣芳因病逝世。令人欣慰的是,赵荣芳旧居暨《黎明报》旧址已完成翻新。祖屋成了革命遗址,深入其中,可以看到赵荣芳昔日求学、入党、工作、生活等旧照,记载着赵荣芳奋斗的一生。

“老牛自知夕阳短,不用扬鞭自奋蹄。”赵穗青说,这是父亲晚年在家中题写的诗句,对后人来说,是鼓舞,也是一种鞭策。

采写:南都记者 袁平峰 通讯员 梁少冰 卢展晴 摄影:梁颂辉